全学共通教育

全学共通科目

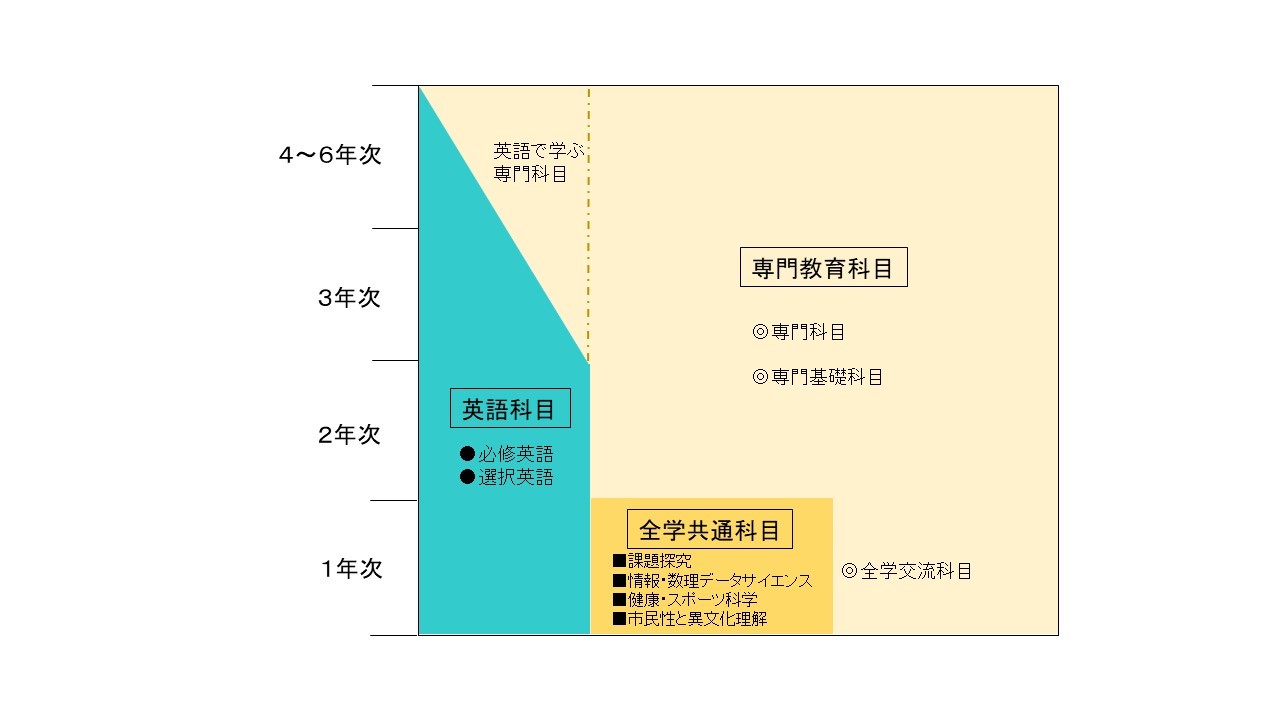

岡山大学の学士課程教育プログラムは、所属する学部の違いを超えた共通の授業内容から成る「全学共通科目」と「英語科目」、それぞれの学部に固有の授業内容から成る「専門教育科目」の三つで構成されており、これらを各年次に配当しています。

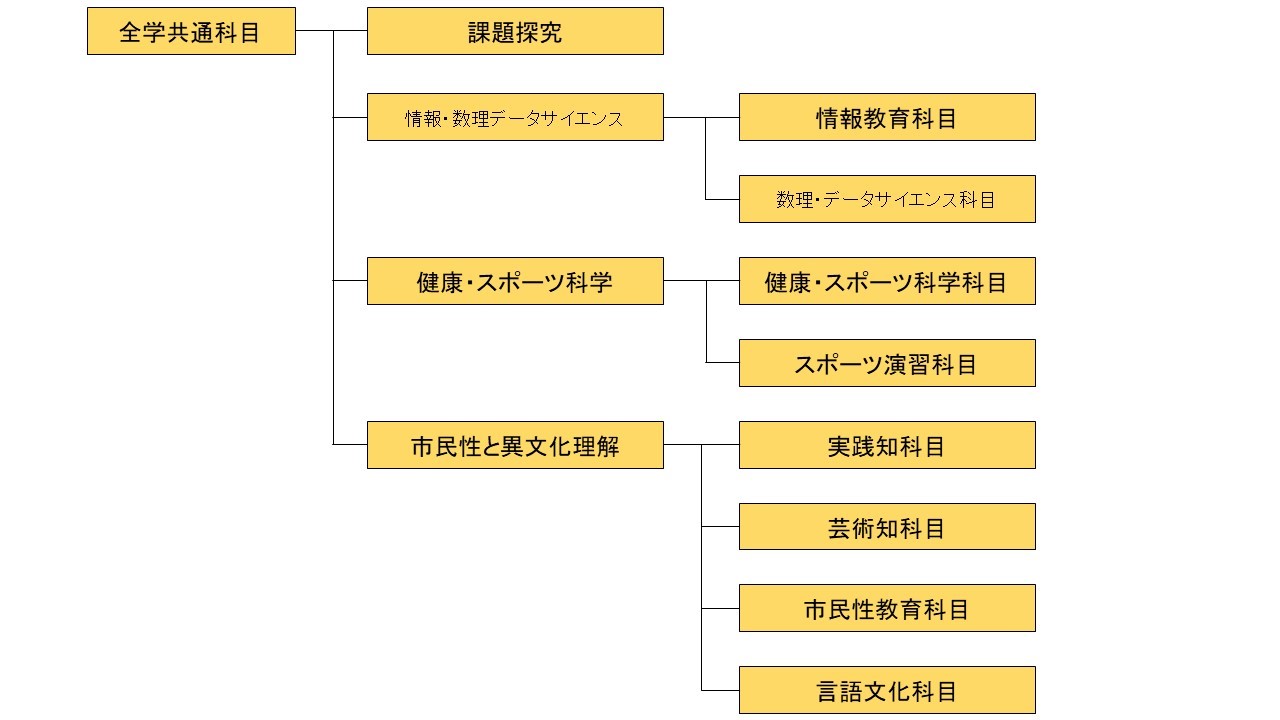

このうち、「全学共通科目」は、所属学部の専門分野の枠を超えて全学部生が共通に求められる汎用的技能の育成を目的としています。専門教育への単なる入門教育ではなく、本学学生であれば誰もが共通して経験し、幅広い視野や基礎的な知識を涵養するための学びとして、以下に示すように「課題探究」「情報・数理データサイエンス」

「健康・スポーツ科学」「市民性と異文化理解」の4つの科目区分を設定しています。

全学共通科目の卒業要件単位は、「知の探研」(3単位)、「情報処理入門1」(1単位)、「数理・データサイエンスの基礎」(1単位)の必修科目を含む合計11単位が標準となっています。

〔1〕課題探究

多様な志向を持つ学生同士で協力しながら、課題を見いだし、課題解決に挑む姿勢と能力を獲得することを目的とします。

課題探究として履修する授業科目の「知の探研」は全学必修科目で、科目名に含まれる「探研」には、高校での”探”究活動から大学における”研”究活動に向けた第一歩となる授業科目であるという意味が込められています。知の探研は、学生各々が行う第1学期の事前学修と、学生が集まって行うグループ活動を主とする第2または第3学期の教室授業から成り、これら合わせて3単位を1年次に取得します。

第1学期の事前学修では、教室授業に向けて必要となるスキルや態度などについて学びます。教材は「岡山大学Moodle」で提供され、動画等の電子教材を用いて学生自身で学びを進めます。事前学修は、第2または第3学期における教室授業を履修する前提となっている内容ですから、必ず履修を終えることが求められています。

第2学期または第3学期の教室授業では、グループ活動や個人活動、ミニレクチャーなどを通して、課題設定、調査・分析、発表・報告、振り返り等を経験していきます。学部が混在した100人のクラスごとに異なるテーマ(「探研テーマ」と呼びます)が設定されます。この100人のクラスを、専門分野の異なる教員がペアを組んで担当します。ペアとなった2名の教員は、それぞれがもつ専門的な視点から、探研テーマに沿い、かつ、グループ学修に適した題材(「教員テーマ」と呼びます)を提示します。この教員テーマによる活動は、100人のクラスを二つに分けた50人の小クラスにおいて実施されます。

〔2〕情報・数理データサイエンス

大学教育における研究や教育をはじめ、社会人として必須である情報リテラシー技術やICT(Information & Communication Technology)活用能力を修得します。また、今日、情報通信技術の普及により大量のデータが収集・蓄積されていますが、それらは活用されなければ意味をもつ情報とはなりません。このようなデータを対象とする学問分野がデータサイエンスです。数理データサイエンスでは、データの収集・加工・分析に必要なプログラミングスキルや統計的手法、AIや機械学習の初歩、さらに可視化方法を修得します。

1)情報教育科目

「情報処理入門1(情報機器の操作を含む)」「情報処理入門2(情報機器の操作を含む)」「情報処理入門3(情報機器の操作を含む)」では、情報化社会においてインターネットを有効に活用するための知識、情報セキュリティ被害にあわないためのセキュリティ対応能力、個人情報漏洩防止のための知識などの幅広い情報リテラシー能力と正しい情報マナーを身につけることを学びます。

情報教育科目のうち、「情報処理入門1(情報機器の操作を含む)」は全学必修科目で、あらかじめ学部(学科・課程)によってクラス分けを行って開講します。

これらの情報教育科目「情報処理入門1」「情報処理入門2」「情報処理入門3」は教職課程で必須の科目であり、最低2科目、2単位の取得が必要になります。また、情報教育科目を発展した、より高度な技術を学習し、インターネットの安全・安心な活用、情報機器の効率的な活用のための知識を修得する科目もあります。

2)数理・データサイエンス科目

数理・データサイエンス科目のうち、「数理・データサイエンスの基礎」は、現代の基礎教養として欠かせない情報学・統計学・数理科学の3つを体系的に学ぶためのものであり、授業では、データサイエンスの基盤となる統計および数理の基礎と、データサイエンスの応用事例を修得し、さらに機械学習の概念を学んで、データサイエンスの果たす役割を概観します。この科目に関連した「数理・ データサイエンスの基礎演習A」では実際にソフトウェアを利用し基礎で学んだ概念を学びます。また、「データ表現とアルゴリズム」ではデータサイエンスで必要な数理的な知識、アルゴリズムの基礎知識についてソフトウェアを利用しながら学びます。

さらに「統計学の基礎」と「データ分析の基礎」が開講されており統計学の基礎を学びます。また、「数理という道具を手に入れよう」では、数学がどのように有用な道具になりうるかを体験的に学びます。

数理・データサイエンス科目のうち、「数理・データサイエンスの基礎」は全学部の必修科目で、あらかじめ学部(学科・課程)によってクラス分けを行って開講します。指定以外のクラスを履修することはできません。

〔3〕健康・スポーツ科学

生涯にわたる健康づくりとスポーツ実践力を養います。

1)健康・スポーツ科学科目

「健康・スポーツ科学」は抽選があり、第1~第4学期に指定された時限で開講します。本授業は教育職員免許状取得のために必要な科目です。

「健康・スポーツ科学C」は抽選がなく、通年で月1回(計8回)、水曜日10、11限に開講するオムニバス形式の授業です。本授業は教育職員免許状取得に関係しません。

2)スポーツ演習科目

「するスポーツ演習」は、通常時間帯のスポーツ実技に加えて、各自がMoodleを活用した学びから運動プログラムを作成し、授業以外においても運動を実践する授業です。本授業は教育職員免許状取得のために必要な科目です。「みるスポーツ演習」は、みるスポーツに関わる調査研究テーマを履修者が設定し、テーマに基づきグループを編成し、調査計画を立案し、実際に調査に出かけ、報告書をまとめます。「支えるスポーツ演習」は、特定の高校において運動部活動の指導・支援をおこなう実践型科目です。

〔4〕市民性と異文化理解

多様な価値観・多様な文化的背景をもつ人々で構成される現代社会のなかで、他者と協働しつつ自己実現を図るために必要な知識と能力を養います。また、世界の多様な文化について知見を広め、自分たちとは異なる文化圏の人々とも、粘り強く対話を重ねながら相互理解を目指す態度を培います。

1)実践知科目

地域社会の企業、行政、NPO、まちづくり等が直面する様々な課題を取り上げ、その解決のために必要な実践知(市民的教養に裏付けられた判断力、リーダーシップ、チーム力、責任・気概)を養います。実社会の様々な関係者と協働して活動し、問題発見や解決のための技能や態度、素養を培うことができます。

学外の現場での活動を実施する場合、時間割に設定されていない時間帯(土日祝など)に授業時間を振り替えたり、学外での正課活動に関する保険への加入を履修要件としたりしていることがあります。また、グループワークを重視する科目では、一定人数の受講登録がなければ閉講になることがあります。現場で受け入れてくれる関係者、チームのメンバーに迷惑がかからぬよう、最後までやり抜くことが重要です。

2)芸術知科目

優れた芸術作品の能動的な鑑賞やアート創造の現場への参加等を通して、創造性と豊かな感性を養います。既存の思考パターンや価値観が通用しない現代社会の諸課題に対処する際に拠りどころとなる、一人ひとりの内在的価値基準や倫理観を培うことができます。

3)市民性教育科目

グローバル化の進展とともに急激に変貌する現代社会の具体的実像に触れ、幅広い視野で社会関係をとらえるために必要な知識を養います。また、価値観の多様化した社会のなかで自己実現を図るための知識・能力を培います。市民性教育科目では、現代社会の諸事象を多角的な視点から考察するために必要な政治・経済・文化・思想・宗教等の分野の基本的知識に加えて、社会人としてキャリアを形成していくために必要な知識や能力を身につけることができます。

市民性教育科目には、学生生活を充実させるとともに、社会人になるうえで必要な知識・能力を修得するためのキャリア教育や、自分で論理的に思考したことを書くことで表現するコミュニケーション能力を養うことを目的としたアカデミック・ライティングなどの科目も含まれます。また、市民性教育科目のうち、「日本国憲法」は教育職員免許状取得のために必要な科目で、2単位の取得が必要になります(法学部を除く)。さらに、高等学校教育と大学教育の円滑な接続を図るための補習教育科目も含まれます。

4)言語文化科目

世界の様々な言語の学習を通じて、自分たちとは異なる文化への興味・関心を育み、文化の多様性への理解を深めるとともに、どのような文化的背景をもつ相手とであっても、コミュニケーションを放棄することなく、協力して物事を成し遂げようとする姿勢を培います。

言語文化科目には、英語以外の外国語(ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語等)の知識と基礎的運用能力を身につけ、日本や英語圏とは異なる国々の文化に対する理解を深める初修外国語科目、日本語を母語としない留学生等を対象とした各種日本語科目があります。

初修外国語科目では7つの言語が開講されており、開講形態の違いから、A群(ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語)とB群(ロシア語、スペイン語、イタリア語)の二つに分かれます。A群の初級クラスはクラス分け抽選を行い、第1学期から第4学期までの継続した履修ができます。B群はクラス分けを行いません。日本語科目は、外国人留学生及び特に必要と認められた学生以外は履修できません。